Fino al 7 settembre 2025, il MAMbo di Bologna ospita la mostra “Felice ironia”, a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni, un’esposizione che celebra i 70 anni di ironia nell’arte italiana, spaziando dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. L’evento, inaugurato in occasione del cinquantesimo della Galleria d’Arte Moderna di Bologna, offre una riflessione su come l’ironia abbia attraversato il panorama artistico italiano, interpretandone le molteplici sfumature e i legami con il paradosso, il gioco, il nonsense, il femminismo, la politica e la critica istituzionale. Il titolo, già un paradosso di per sé, suggerisce come, dietro la semplicità apparente di questa forma espressiva, si celino spesso messaggi complessi e provocatori, capaci di smascherare le ipocrisie e di stimolare una riflessione meno superficiale sulla realtà che ci circonda.

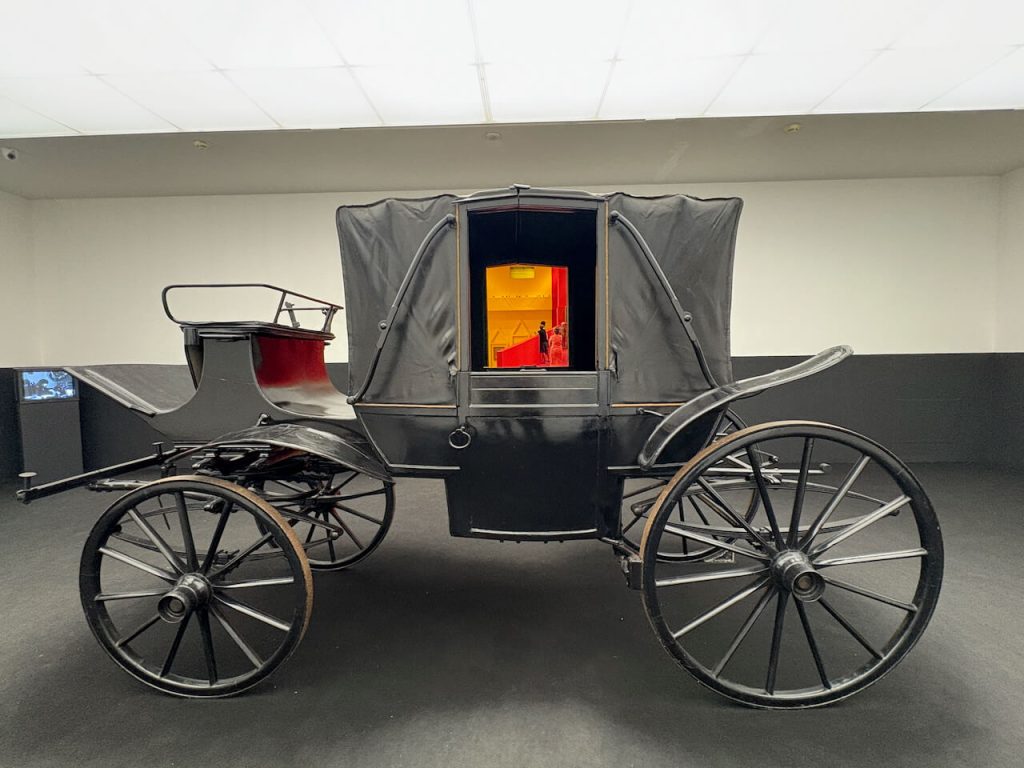

La mostra inizia ancor prima di accedere nello spazio dell’ex Forno del Pane con i piccioni di Maurizio Cattelan (Ghost, 2021) che ci accolgono, sopra la reception, creando un’atmosfera ambigua e quasi minacciosa. Il viaggio inizia con l’iconica “Mozzarella in carrozza” di Gino De Dominicis, una ricetta senza data di scadenza. L’opera suggerisce che un oggetto non viene trasformato in qualcosa di diverso da ciò che è con la semplice esposizione in un contesto artistico, tuttavia la giustapposizione di una (finta) mozzarella seduta in una carrozza crea un’immagine inaspettata e surreale. Il cromatismo bianco e nero della sala e dell’opera, crea un’atmosfera senza tempo che tanto piacerebbe al suo autore. Si passa al colore nell’ampio spazio allestito e curato da Filippo Bisagni, interprete in modo ironico dell’architettura del MAMbo, nel richiamare i progetti che il noto architetto Aldo Rossi, scomparso durante i lavori di ristrutturazione, aveva firmato. L’utilizzo di una bicromia per ogni sezione, rafforza le tematiche principali attraverso la spazialità. Nella sezione centrale domina il giallo e il rosso, i colori usati da Rossi per il modellino la “Macchina Modenese” (ma sono anche i colori di Recanati, ed è come sentirsi un un po’ a casa). Qui si notano capolavori storici come le opere di Alberto Savinio, Antonio Donghi, Giorgio De Chirico, Piero Manzoni.

Bruno Munari, uno dei più influenti designer e fonte d’ispirazione per gli artisti di tutto il mondo, è presente con alcuni oggetti divertenti come le “Forchette Parlanti”, che hanno abbandonato la loro funzione, le “Sculture da viaggio”, più accessibili e meno preziose delle sculture tradizionali, e le famose “Macchine inutili” create solo per essere ammirate. Inutili come l’armadio di Carla Accardi che non può contenere nulla di concreto e oggettivo, ma solo pensieri astratti e poetiche visioni. Si ha voglia di accarezzare l’orso polare di Paola Pivi con il suo delicato mantello piumato dal colore giallo che rende l’animale indifeso come un pulcino. Il titolo dell’opera, “Have you seen me before?” (“Mi hai visto prima?”), suggerisce una trasformazione subita dall’animale. Una riflessione, attraverso l’ironia, che va oltre la semplice questione estetica. Proprio di fronte troviamo “Il grande rettile” di Pino Pascali, uno strano animale che spicca per la sua forma semplice e minimale rivestita di un bianco preistorico.

Si alza lo guardo e ritroviamo i piccioni che ci osserveranno in silenzio. Come i fantasmi infestano i luoghi, così questi spettrali messaggeri testimoniano l’esistenza di storie invisibili, presenze che sfuggono alla vista e che si manifestano solo attraverso tracce sottili, lasciando un alone di mistero. Al contrario, il gatto disteso sopra una fotocopiatrice nell’opera “Copycat” di Eva & Franco Mattes la cui traccia invita a riflettere sul rapporto tra originalità e copia, evidenzia come il processo di riproduzione possa alterare o mettere in discussione il valore dell’originale, e come la reiterazione possa portare a una perdita di autenticità. “Le Nomadi” di Liliana Moro, zaini parlanti temporaneamente abbandonati, condividono il senso di incertezza e indecisione con “Non parto, non resto” di Alighiero Boetti, un dialogo a distanza sulla fluidità delle scelte.

In fondo alla sala, dietro il quadro di Enrico Baj, emerge la documentazione fotografica de “La Banda del Marameo”. È la storia di Aldo Spoldi che nel 1968, con i suoi compagni di accademia in giro per il centro di Milano e di Crema, fanno marameo ai passanti e alle autorità. In una giocosa performance prende vita un gesto scherzoso, infantile e bonario.

“The Swan (Portrait of Emperor. Marcus Aurelius with a Female Bust)”, la scultura di Francesco Vezzoli ci introduce nella sezione dove si analizza l’ironia come forma di ribellione e critica femminista. L’opera è la combinazione di due frammenti il cui risultato stravolge l’iconografia tradizionale di Marco Aurelio. Si entra in una stanza tappezzata in rosa, “Carta da parato” di Tomaso Binga, con il vestito in carta usato dall’artista nella performance del 1976. Dalla finestra si intravedono le opere di Chiara Fumai che spiccano sul fondo azzurro, un cromatismo che ironizza sulle classiche associazioni di genere. Segue l’installazione di Monica Bonvicini con lo specchio “Same old shit” e la sua “Grab Them by the Balls” , opera installata all’altezza dell’inguine, in riferimento alle dichiarazioni dell’uomo che attualmente ricopre la carica più alta del governo degli Stati Uniti. Clemen Parrocchetti ci svela che anche il lavoro domestico può essere una forma di resistenza, e che la lotta femminile si nasconde tra i fili di un ricamo su lastre metalliche. Un rituale che è metafora sia del lavoro domestico, sempre uguale nelle abitudini, sia della lotta per superare gli ostacoli che impediscono alle donne di decidere liberamente sulla propria vita. A seguire, l’abito di Cinzia Ruggeri che riprende la mitologica testa di Medusa. E poi i collage di Ketty La Rocca e Lucia Marcucci. Sorrisi amari per lo più, per combattere gli stereotipi e rivendicare la propria identità.

Tra gli artisti che usano l’ironia come strumento politico troviamo Michelangelo Pistoletto con il gruppo dello “Zoo” con cui realizza piccoli spettacoli di strada. Piero Gilardi con le sue testimonianze di militanza si distingue per il suo impegno politico e sociale. Le maschere che confeziona e presta nelle manifestazioni di piazza, come “Renzi che salta” in esposizione (da ricordare “Andreottile” del 1977), rappresentano, attraverso il carnevalesco, un gesto di protesta e un messaggio di partecipazione attiva. Un inaspettato Roberto Cuoghi che si confronta con la pittura, un medium raramente associato all’artista, rappresenta un pupazzo con le fattezze dell’attuale presidente degli Stati Uniti sbranato dal cane dell’artista.

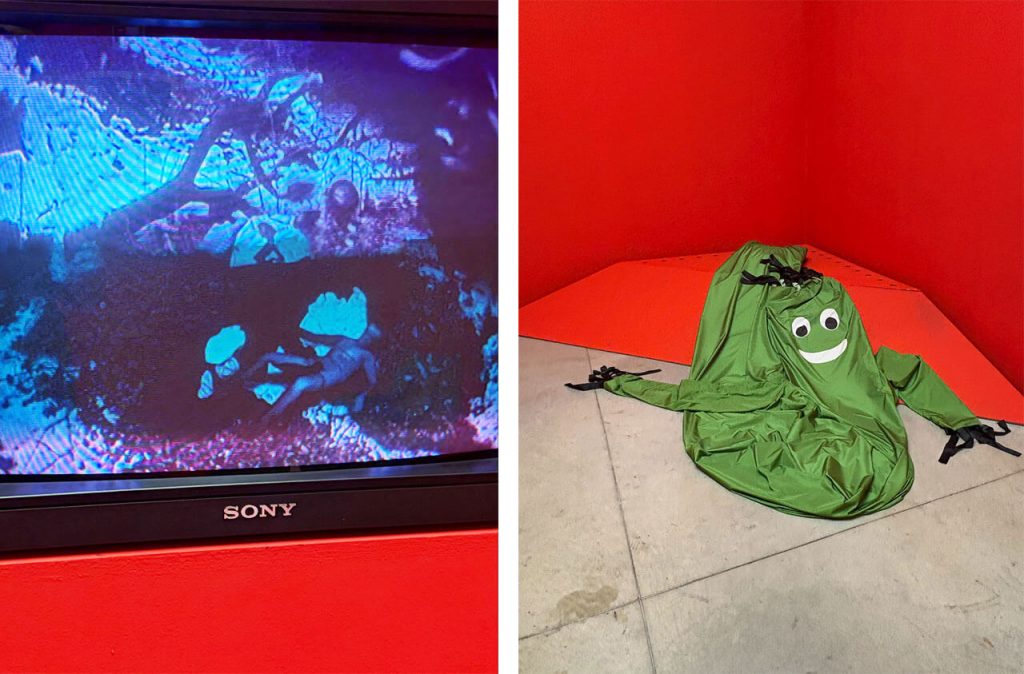

“Totò nudo”, video di Diego Perrone, dove uno dei simboli della comicità si spoglia e cade, rivelando la vulnerabilità della sua icona, dialoga con lo skydancer caduto anch’esso dopo una lotta nello spazio angusto a lui riservato nell’opera “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno” di Davide Sgambaro. Ironia della sorte, il nostro gonfiabile, eroe drammaticamente sgonfio, mantiene la sua immutabile espressione, anche se ormai senza respiro. Con un sorriso che non si spegne nemmeno di fronte alla tragedia, ci stimola a riflettere sulle nostre fragilità.

Sempre piacevole vedere i lavori di Vincenzo Agnetti, Emilio Prini, Salvo, Giuseppe Chiari, che, sfidando il sistema dell’arte attraverso nuove forme e linguaggi visivi e concettuali, hanno contribuito in modo innovativo al panorama dell’arte contemporanea.

L’esposizione, nonostante le oltre 100 opere esposte e più di 70 artisti coinvolti, si presenta come un insieme parzialmente incompleto (possibile non aver visto lo “Zerbino Insolubile” di Fabio Mauri?), che lascia comunque un senso di desiderio e di appetito da soddisfare. Insieme ai soliti noti non sarebbero potuti rientrare nel contesto artisti come Antonio Riello ad esempio, o Francesco De Molfetta, Florence Di Benedetto, Fabio Viale, Giuseppe Veneziani o altri che hanno ripensato radicalmente al rapporto con l’oggetto creando inganni visivi, paradossi e stravolgimenti? Ma ci saranno altre occasioni per scoprire e approfondire queste suggestioni, perché l’arte vive di rinnovamento e di continue esplorazioni, e ogni mostra rappresenta solo un frammento di un universo in costante evoluzione.

-Nikla Cingolani